歡迎來到 2025 年 8 月的好和弦會員作品評論文章!讓我們來聽好和弦會員們的厲害作品,順便一起來學些新東西吧!

歡迎繼續往下閱讀,或按以下各會員的名字,直接跳到該會員的作品:

- 🎤 知芸 編了《我不願讓你一個人》的鋼琴譜

- 🎵 Arthur 的原創作品《Moving Sale》

- 🎼 CKC 的兩首原創作品更新

- 💽 77 copy 了 my little airport 的《社會主義青年》

知芸

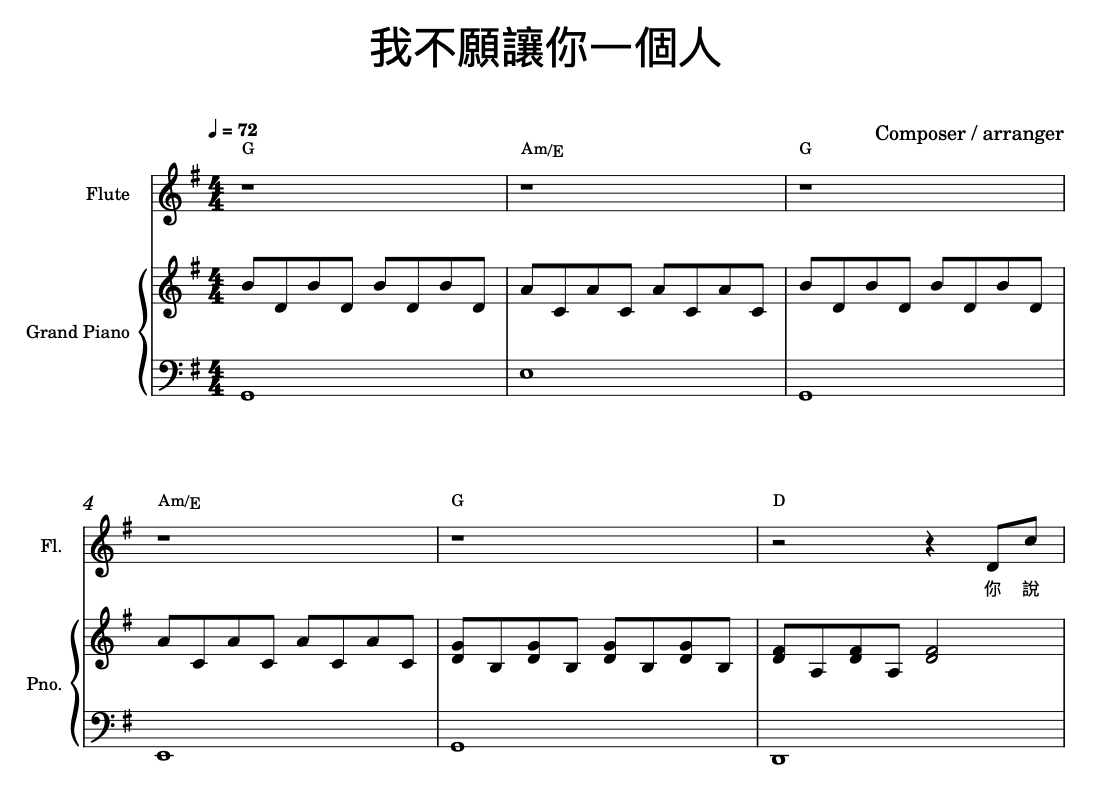

這次知芸帶來的是她編曲的五月天《我不願讓你一個人》的鋼琴譜。先來看看知芸的留言:

目前還沒有錄鋼琴跟唱歌,然後這次自己改了一下前奏(不知道改了之後會不會其實一點也不像前奏)。

三加一伴奏好像自己配置得有些怪怪的(不確定,只是聽起來感覺)。

這是知芸製作的 📝 PDF 樂譜。請先下載它,然後配合以下的聲音檔閱讀(MuseScore 輸出版本):

因為這次作品的篇幅相對小,所以我們就來一段一段仔細看吧!

前奏(第 1-6 小節)

關於你自己重寫的前奏,你擔心「不知道改了之後,會不會其實一點也不像前奏」,我可以肯定地告訴你:這很像是一個前奏,完全沒問題。

就內容而言,你的前奏就只是 G、Am/E、D 這三種和弦切換的簡單分解伴奏,在音樂理論上也完全沒有問題。值得一提的是,我覺得 Am/E 是個比較不平常(但有趣)的選擇,感覺還不錯。

這段唯一的潛在問題是音符相對比較單純。因此它非常需要依賴鋼琴的音色本身,或者演奏上的變化,來維持聽覺上的有趣度。

具體來說,如果我們直接用 MuseScore 來輸出這一段,聽起來就一定會超級無聊:

但如果我們找個聽起來聲音「骯髒一點」的鋼琴音色,加上真人演奏天然的力度變化,那麼即使是這樣簡單的內容,也可以有不錯的聽感。

主歌第一句(第 7-14 小節)

接下來我們來看主歌第一句(第 7-14 小節)。

旋律

你的旋律基本上都沒有問題。不過有兩個小細節我想提一下:

- 對照原始專輯,第 8 小節「問」字的時間點,可能更接近第三拍而不是第二拍後半。但這其實不是什麼大問題。按照目前這樣的寫法也不會讓人覺得是錯誤。

- 第 13 小節「撕」字的音符,從音樂理論的角度來看,我個人會偏好寫成

E#而不是F。因為當E#出現時,它會被理解成一個準備往上解決到F#的經過音。雖然實際上這個音後來並沒有接到F#,但在和聲脈絡上,它多少還是帶有某種E E# F#(也就是 G 大調的 6-#6-7 音級)的感覺。所以寫E#應該還是比較好。同樣的,這只是一個很細微的建議,參考就好。

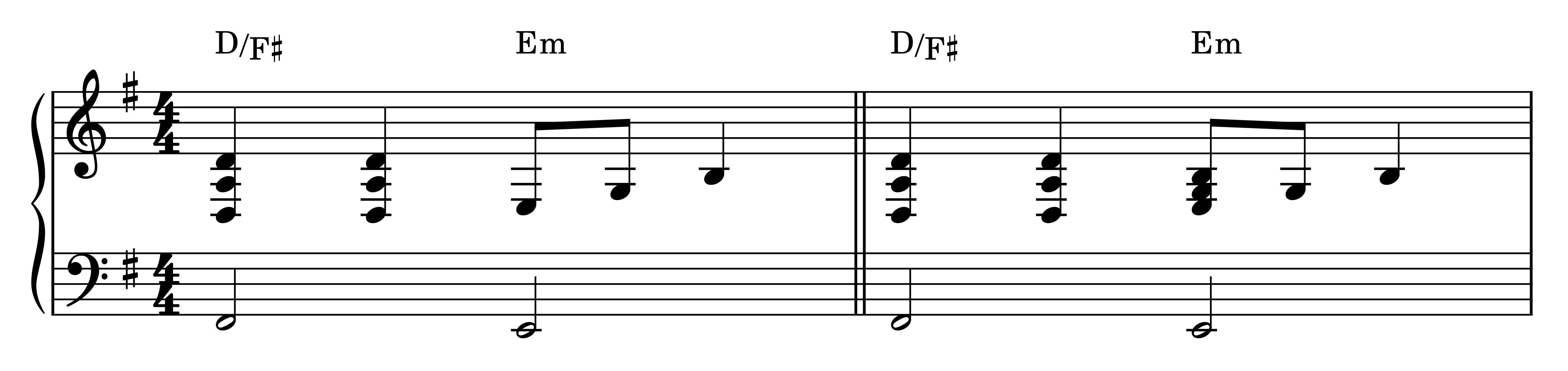

和弦進行

對照原始專輯,主歌第一句的和弦進行大致是:

G Am | D/F# G - | C - - B/G | Am7 G

Dm G7 | C Bm7 | Am7 - D6 D | G - C/D D

你的版本與原曲有幾個比較值得注意的差異:

- 第 8 小節第三拍:你寫 Em,原曲是 G。但這邊配 Em 也完全合理,沒問題!

- 第 9 小節:你將 G/B 寫在第三拍,原曲是第四拍。但你的配法也完全合理,沒問題!

- 第 11 小節前兩拍:應該是 Dm 才對。你的和弦代號寫對了,但實際音符忘記在

F標上還原記號。 - 第 11 小節第三拍:應該是 G7 才對。

- 第 12 小節第三拍:你寫 C,但應該是 Bm7。雖然說用 C 和弦也不是真的不行,但原曲選擇 Bm7 的確比較好。

說到第 11-12 小節的 Dm G7 C 進行,這是一個重要的和聲概念叫做「副 ii-V」(secondary ii-V)。簡單來說,就是在目標和弦(在這裡是 C)前插入一組 ii-V 進行,來強化副屬和弦的效果。我寫過一篇文章專門解釋這個概念,可以去了解一下,這樣以後遇到類似的情形就知道原理是什麼了。

其他

和聲配置上,我是覺得沒什麼太大的問題。

在第 10 小節第一拍和第 12 小節第一拍的右手和弦,音域稍微有一點點突然往下掉的感覺。這不算是錯誤,只要你確定這是你想要的效果即可。

另外,關於第 8 小節第三、四拍的右手 Em 琶音。我會覺得在第三拍雙手一起彈下 E 的那個瞬間,會突然顯得有點單調(因為當下只有兩個音,而且都是 E)。我可能會考慮在第三拍也讓右手彈完整的和弦,聽起來會比較飽滿。

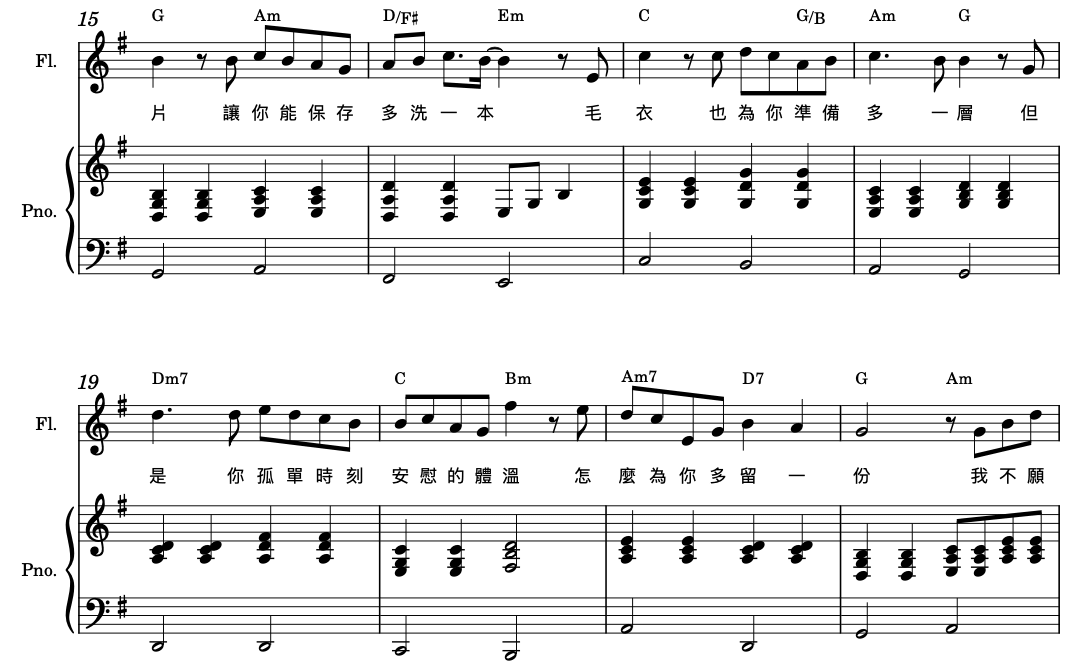

主歌第二句(第 15-22 小節)

主歌第二句(第 15-22 小節)與第一句非常相似。

這句的旋律部分沒什麼問題,而和弦進行幾乎與前一句完全一樣,所以我前面提到的那些和弦錯誤,在這裡也同樣適用。

和弦上,唯一與前句不一樣的只有最後一小節(第 22 小節)。原曲在這裡是 G Am7 G/B G,但你錯誤地寫成了 G - Am -。

前面提到的 Em 琶音處理方式,以及關於右手音域往下掉的建議,在這一句也同樣適用。

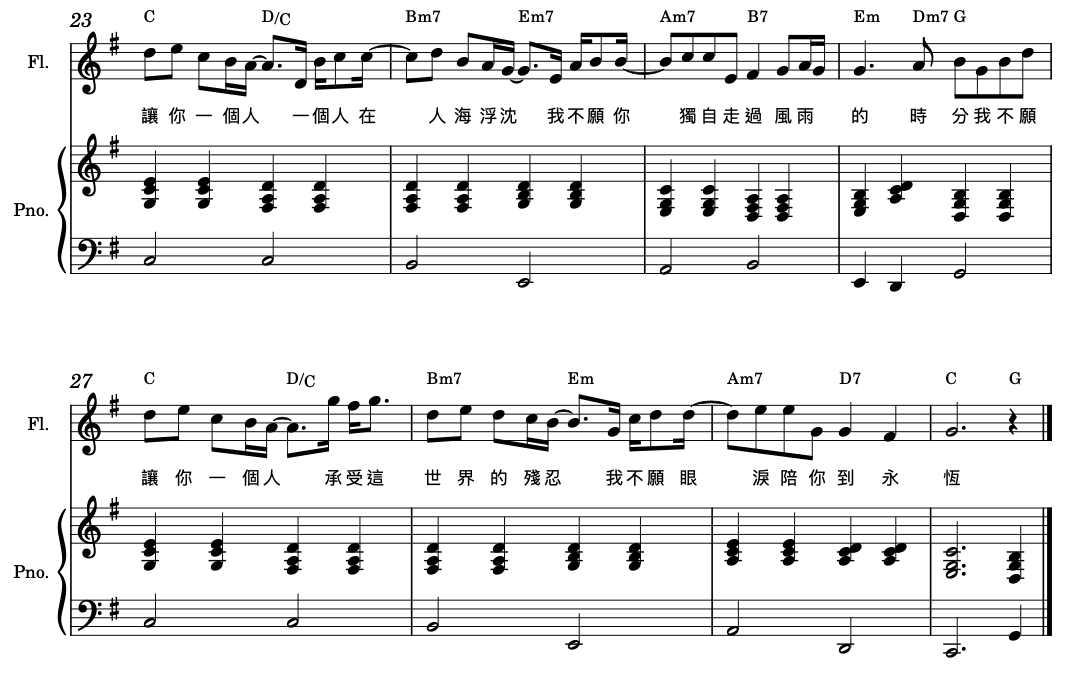

副歌(第 23-30 小節)

旋律

旋律整體都沒有問題。不過第 26 小節的「分」字,也許可以提早 16 分音符。

和聲進行

對照原專輯,這段的和弦為:

C D/C | Bm7 Em7 | Am7 B | Em Ebdim7 G7/D G7

C D/C | Bm7 E7(#9) | Am7 D7sus | C G/B Am7 D7

G

幾個值得注意的地方:

-

第 25 小節第三拍:你的和弦代號寫 B7 是沒問題的,但在鋼琴譜的實際音符中,

D音忘記寫升記號了,導致和弦錯誤。 -

第 26 小節:正確的進行是

Em Ebdim7 G7/D G7。這個和聲進行比較複雜,我覺得沒能正確抓出來是情有可原的。對於比較複雜的和聲,可以試試看使用 Sonic Visualiser 這樣的分析工具,使用它的頻譜分析圖再配合 Chordino 外掛程式,就可以輕鬆抓到絕大部分的和弦囉! -

第 28 小節:這裡的 Em 其實應該在第二拍後半拍就出現,而不是第三拍。另外,在原專輯中,這個 Em 和弦某個聲部有個

G#音(我不曉得這是故意的還是不小心的),這讓它實質上變成了 E7(#9) 和弦。但這邊你用 Em7 也是完全合理的。

整體建議

監聽流程的問題

看完整份譜,我發現全曲當中有幾個非常明顯的和弦錯誤沒有被抓到(例如 Dm7 的 F 沒有還原記號,B7 的 D 沒有升記號)。

一般情況下,如果在打完譜有播放過檢查的話,這種錯誤被漏掉的機率應該是不高的。這讓我在想,你的監聽工作流程可能有問題。

我猜想,因為 MuseScore 的預設是,當你有輸入和弦代號時,軟體會自動播放出該和弦代號的聲音。所以很有可能是你聽到了 MuseScore 自動生成的正確和弦代號的聲音,而這些聲音把你在鋼琴譜上實際寫的(錯誤的)音符蓋住了,導致你沒有發現這些明顯的錯誤。

建議你在檢查樂譜時,關閉 MuseScore 的和弦代號自動播放功能。

你的下一步

到目前為止,你已經能夠寫出合理、正確的簡單鋼琴伴奏譜了!

現在,我推薦你可以把練習焦點從「編鋼琴譜」暫時轉換到「把樂譜表演出來」。也就是專注於練習彈奏及演唱目前已經寫好的幾份譜。暫時先不要太急著把編譜的複雜度往上提升,而是練習把簡單的譜演好。

從上個月的作品中,可以看到目前你在唱歌方面是存在一些音準問題的。我推薦你可以使用好和弦的「不囉唆的調音器」來自我練習音高控制:

- 先練習唱簡單的音階,盡量每個音都能準確命中

- 然後練習各種音程(例如小三度、大三度、完全五度等等),訓練抓到「下一個音」的能力

- 利用即時音高顯示,感受音高與自己身體感受的關聯

在鋼琴彈奏上,從上個月的作品中也能看到明顯的踏板和其他技巧問題。同樣地,先修正這些最明顯的事情,讓自己能完成「簡單但流暢、效果好」的演出最重要。

最後我想直接給你下個月的挑戰:拍一個 Live 現場自彈自唱的影片吧!這次不要分軌錄了!如果覺得困難的話,也可以做一小段就好。最近我們來努力提升演出效果吧!期待你的作品!

Arthur

歡迎新會員 Arthur!這次他帶來的是自己的原創作品《Moving Sale》。先來看看 Arthur 的來信:

我在尋求一些音樂寫作的建議。

最近想著一些夏天的時候令我產生悵然若失的情緒的事情,然後用著比較電子的鼓點,自己相對熟悉的鍵盤入門技巧和吉他/貝斯入門技巧開始了這一段音樂的寫作。

開頭和主歌由三和弦的 pad 鋪墊著,有一把吉他在七和絃的 shell(3、7 音)中來回,另一把吉他彈了一個非常重複的旋律,還有一個貝斯進行著基本的 walking bass。Pad 是用電鋼琴 MIDI 錄的,其他都是自己用吉他和貝斯錄的。

中間有段 bridge,然後進入了最後那段錄的不是很好的鋼琴 loop。

問題 1:我在音樂寫作的過程中,通過 loop 和堆疊音色/樂器把主歌做出來了大概的模樣之後,就不知道如何繼續了。是應該先從腦子裡面編出來一個意向或者故事開始嗎?但是我感覺我無論怎麼為 bridge 和最後的鋼琴獨奏創作,它們似乎都跟前面的主歌毫無關係了。這讓我非常苦惱。

問題 2:我鍵盤、吉他、貝斯、鼓都在入門的地步,所以很多有創造力的旋律或者低音線條我不瞭解技巧,自然也沒法彈出來,更不可能即興出來。如果要通過這個方向自己寫歌,做 bedroom musician,我似乎只能嘗試一些部分樂器比較簡單的音樂類型。

想讓作品的內容更豐富,我好像有兩個選擇,

- 把歌曲帶到樂隊的 context 裡面,跟大家一起 jam,但是從來沒有試過這種方式的 jam,我想聽聽看在把歌曲帶到樂隊的 jam session 裡面的時候,通常有哪些需要注意提前商討的點。

- 繼續學習樂器,目前正在努力繼續精進的樂器是鍵盤和鼓,但即使是這樣我的精力也有點照顧不過來了。很好奇其他一個人寫歌的音樂人,都是怎麼創作作品的,總不能每個人都是通才,都會 365 種樂器吧!

問題 3:我這段音樂,我不知道它會符合哪個 genre。但是我想,如果我能夠找到臨近 genre 的我喜歡的歌曲,進行聽、分析還有模仿,是不是就可以找到提高的方向了呢?

先來聽聽看 Arthur 的這首《Moving Sale》吧:

低音混濁問題

聽完你的曲子,我想先從比較明顯也容易解決的技術問題開始,然後後面再回答你的問題。

這首曲子最明顯的問題就是低音混濁。雖然我沒有你的分軌檔案,所以不知道在原始檔中的確切細節是什麼,但我可以聽到:

- Synth Pad 音色已經有彈一些長低音

- 還有一個聲音算滿長的大鼓(Bass Drum)聲音,它聽起來也像是一個「有音高的 Bass」

- 然後你還有「真正的 Bass」在彈真正的低音線條,但因為前面兩個東西都在低頻區域活動,讓真正的 Bass 變得很模糊

最簡單的解決方法是,只用一個「真正的低音樂器」,然後讓其他樂器不要侵犯它的音域。以這首作品而言,可以試試看以下調整:

-

不要在 Pad 上彈低音:把 Pad 的最低音限制在大約

Eb3以上,把原本你用左手彈的音符直接交給 Bass。閱讀《低音程限制》這篇文章來了解更多。 -

換一個大鼓取樣:Bass Drum 當然可以用,這種風格的音樂也絕對需要它。但以你這首的曲子的情況,我會想換一個比較不打擾 Bass 的取樣。選一個比較短促、乾淨的取樣吧!

-

如果真的很想在 Pad 彈低音:也不是不行,但要確保 Bass 和 Pad 的低音部分幾乎完全同步。不過還是沒有很推薦這樣做。

和聲調整

第一段的和聲循環是 C | F | Am | G7,這個和弦進行本身沒有問題。但因為你在 G7 和弦時,吉他的主旋律常有 C 音出現,所以我會認為這裡不要用 G7 和弦比較好。

你可以把 G7 換成跟 C 音比較相容的和弦,例如:

- Gsus:

G C D - G7sus:

G C D F - G9sus:

G C D F A - F/G:

G F A C - 或至少 G(add4):

G B C D

其實就算沒有旋律 C 音的問題,我還是會覺得 G7 的「味道」比較不適合這種音樂風格。G7 是個屬七和弦,它會有種「想要解決到某處」的感覺,而且容易會有點「古典味」。關於這個概念,你可以看這篇文章,裡面有詳細說明。

中間段落

從 1:02 開始的中間段落,有個明顯的問題:兩樣樂器換和弦的時機不同。

我聽到有一個 Synth Pluck 的音色在第二拍後半就換和弦了,但 Synth Pad 卻在第三拍才換,這讓它們聽起來有點衝突、混濁。

就算沒有這個同步問題,Synth Pad 還有另一個問題:它的 Release Time 比較長(尾音會拖比較長),所以一個和弦的尾音常常會拖到跟下一個和弦的開頭重疊,也是造成混濁感覺的原因之一。

解決方法也很簡單:

- 讓所有樂器的換和弦時機同步:除非你真的有特別的藝術考量。

- 調整 Synth Pad 的 ADSR envelope:也許減低 Release Time,讓換和弦的時候尾音不要拖那麼長。

- 對音符時間做細微調整:也許把 Pad 的音符尾巴提早一點點結束,就可以避開聲音混濁的問題。

鋼琴片段

最後的鋼琴片段,我反而覺得還不錯。你說它跟前面毫無關係,但我完全不這麼覺得。

當然,目前的鋼琴音色比較乾燥,效果比較無聊一點,而且節奏有一點點不準,不過這是小問題。你可以:

- 換個聲音複雜的鋼琴音色:簡單的音符,需要複雜的聲音。

- 使用踏板:和弦跟和弦之間目前有明顯的空隙,你可以用踏板把它們連起來。

你的問題

最後來回答你來信中的問題。

關於「意象和故事」

你問到是不是應該在頭腦裡編出一個「意象」或「故事」。我個人的答案是:對我來說「意象和故事」並不是必須的,只要有「素材」就好了。

簡單的例子就像是貝多芬的《命運交響曲》第一樂章。雖然你可以說那著名的四個音 G G G Eb 超有「意象和故事」(命運在敲門!),但就算沒有這層象徵意義,G G G Eb 也還是一個可以複製、貼上、搬移、反轉、延伸、扭曲的音樂素材。光是用這樣簡單的四音動機,透過作曲家的各種變化手法,就可以發展成一整首曲子了。

所以你完全不需要先想好「這首曲子要講一個夏天失戀的故事」或「這要表現都市夜晚的孤獨」之類的,都不用。你只要有一個和弦進行、一個旋律片段、一個節奏 loop,什麼都好,然後開始玩弄它、變化它、疊加其他元素上去。

關於曲式

另外,像這樣風格的音樂,常常也不會使用一般流行歌的「主歌、副歌曲式」(verse-chorus form)。許多這樣的音樂(electronic、ambient、lo-fi),常常只需要各四小節的 A、B 兩段交替出現,或甚至只要一個四小節的循環就可以發展全曲了。

可以是逐漸加入樂器,可以是濾波器的變化,也可以是某個樂器突然 solo,這些都是在同樣和弦循環下創造變化的手法。關於如何發展一個 loop,可以讀這篇文章,我也有寫過詳細的說明。

然後,你這個作品的中、後段,在我聽起來都「完全沒有」跟前段脫節、毫無關係的感覺,不要擔心。

樂器技術有限怎麼辦?

你提到自己的鍵盤、吉他、貝斯、鼓都在入門的程度,擔心這會限制創作。

如果樂器技術有限的話,我覺得做「以取樣為主的音樂」,會是很好的解決方法!試試看從你編曲軟體附贈的 loop 片段開始,你可以:

- 裁切與重組:把一個 loop 切成無數個小片段,重新排列順序。

- 移調、調整速度:Loop 的內容無法配合目前的音樂?試試看把素材移調、調整速度。

- 堆疊:疊上其他相容的 loop 片段。怎麼知道相不相容呢?除了直接嘗試之外,也嘗試分析音樂片段使用的音階與和弦吧!

- 混合自己的演奏:在 loop 的基礎上,加入自己的即興

關於運用取樣裁切做音樂,可以參考以下這部影片,你可以試試看用類似的流程來創作:

其實就算是樂器技術不錯的音樂家,也還是會使用取樣的。或者我該說,「使用取樣」本身也是一種樂器技術。

關於「大家一起 jam」

「大家一起 jam」要能夠運作,必須要每個人都知道自己在每個段落要做什麼,在整個編曲中是什麼角色。以你這首作品為例子來說:

- 彈 Pad 或鍵盤的人要知道他不應該去彈低音長音(不然會打擾 Bass 手的即興),他的工作是提供中高音域的和弦音。

- Bass 手要知道他是低頻的主導者,雖然可以即興,但還是要在關鍵時間點上彈出正確的和弦低音。

- 吉他手要知道他在這段要當和弦、那段要彈旋律、另外一段要 solo。

- 鼓手要知道這段能量要變高,另外一段要退回來。

要學到這樣的知識,我覺得最好的方式就是自己一個人在電腦軟體裡演奏所有樂器,就像你現在在做的一樣。當你自己編完一首曲子,你自然就會了解每樣樂器該怎麼各司其職,因為你已經當過每個樂器的「角色」了。

關於多樂器學習

你不需要會 365 種樂器啦!但要編曲的話,的確是需要多「了解」(注意是「了解」,不見得需要真的可以演奏)每個樂器的原理和慣用語法。

譬如說,要寫作小提琴的音樂,你不需要真的會拉小提琴(我也不會),但你要知道:

- 小提琴的音域範圍

- 怎麼樣的樂句在小提琴上是演奏得出來的,怎樣算是簡單和困難

- 常見的演奏技巧(例如顫音、撥弦、滑音、雙音、連弓、分弓等等)

這些知識可以透過聽大量的音樂,以及看大量的樂器演奏影片學到。當然,如果你有會演奏該樂器的朋友,會有很大的幫助。

至於真正的演奏技巧,我會建議想辦法增進至少「一樣」樂器的技巧(鍵盤可能還是最泛用的選擇),的確是很有幫助的長期解決方案。但短期內,善用取樣,再配合現有的基礎演奏能力,就已經可以做出很不錯的作品了。

音樂風格

你問了這首音樂比較接近哪一個 genre。

我會形容這是一首「速度中等、和弦簡單、電子與傳統樂器混合、冷靜放鬆感」的曲子,可以嘗試的關鍵字有 Ambient Pop、Chillsynth 或是 Lo-fi Electronic。

結論

總之,我覺得這首已經做得還不錯,注意一下今天提到的各種問題,然後嘗試混入一點使用取樣的工作流程,下一個作品應該就會聽起來很不一樣了!

下次交作品時,如果你需要我給很細節的建議,除了完成品之外,也可以將每一個分軌以 .wav 聲音檔的形式一起傳給我喔!期待你的下一個作品!

CKC

這次 CKC 修改了兩首之前都已經在會員評論中討論過的作品。先來看看他的來信:

這次交了兩首作品,都是之前交過的。

在第一首作品裡,我覺得有些地方鼓的節奏有些奇怪,但我說不出是哪裡出問題。

另外想請教一下寫鼓的節奏的時候,如何能寫得有趣呢?我覺得自己寫的節奏總是比較沉悶、重覆。希望你能給我一些建議,謝謝。

作品 1

先來聽聽看已經在今年二月的會員評論文章出現過的《作品 1》:

你說覺得這首的「鼓節奏怪怪的」。我聽完是覺得,這種「怪怪的」感覺可能不完全是鼓節奏本身的問題,而是好幾個因素共同造成的。

音量和 Reverb 問題

首先,我覺得鼓的音量設定可能太小聲了一點點,而且 Reverb 也太多,這讓原本應該清晰有力的鼓節奏變得模糊不清。目前作品的狀態,鼓有點像是在一個超大的教堂裡的最後一排演奏的感覺。

拍點問題

另外一個「怪怪的」的原因,來自於拍點不準確。我發現作品中有幾種不同的節奏對齊問題:

- 旋律樂器之間的誤差:銅管演奏的長音,與那個恆定演奏八分音符的弦樂,拍點上有些微的誤差。雖然誤差不是超級大,但足以讓人在某些地方有「這裡是不是少了半拍」的感覺。

- 旋律樂器與鼓節奏的誤差:以上兩種類型的旋律樂器,跟鼓節奏之前也有類似的對齊問題。我沒有你的原始檔,沒辦法精確判斷到底是哪一軌不準,但總之,它們聽起來有感覺得到的誤差。

- 小鼓輪奏:中間穿插的「小鼓輪奏漸強」效果,它的起始點和結束點沒有落在聽眾容易理解的拍點上,加上它可能也太大聲了,把我唯一可以作為節奏基準的元素(固定的弦樂八分音符)給蓋掉了。結果是,當這個小鼓效果一消失,聽眾瞬間找不到節奏的參考點,只覺得音樂一片模糊,不知道現在到底在哪一拍上。

真實世界的音量平衡

從 0:36 開始的這句,大提琴獨奏的音量比樂團大聲很多,這讓它聽起來不太自然。

在真實世界,「一支」大提琴的音量不會比「一整群」弦樂團還要大聲。雖然我們在電腦上可以任意調整各軌的音量比例,但如果混音違背了我們對真實樂器音量關係的認知,還是會覺得怪怪的。

同樣的道理,正在用力敲的戰鼓,也不該聽起來比一支大提琴獨奏還要小聲那麼多。

當音色所暗示的「演奏人數」、「演奏力度」與實際聽到的「音量大小」不符時,我們常常會覺得「怪怪的」。

尷尬感

另外,我發現曲子有多處有「大家一起突然停下來」的設計,例如 0:28、1:00、1:21 處。

這樣處理也不是不行,但在這個作品中,這些停頓給我一種「尷尬」的感覺,好像大家突然原地愣住了的感覺,而比較不像是刻意為之的戲劇性停頓。

作品 2

接下來,是在今年三月時也已經聽過的《作品 2》:

這次的修改版,我覺得主要的問題出現在快速節奏段(0:41 開始)的清晰度上。

低頻乾淨很重要

當你切換到快速節奏時,鼓組和合成器的音量太小,被 Reverb 很大的管弦樂團音色蓋住了。

這段依然有非常大聲的弦樂低音,這讓 Drum Loop 裡面的大鼓變得非常模糊,幾乎快要聽不見的感覺。

再加上,這段的合成器快速音群音域也是偏低的,幾乎已經是 Bass 的音域範圍了。這造成樂團的低音提琴、鼓節奏的低頻部份,還有合成器,三者全部擠在低音區「大亂鬥」,讓低頻變得混濁不清。

改善建議

我會推薦直接在這段把管弦樂團的 Double Bass 拿掉,換成音色清晰的電子合成器 Bass。並選擇一個節奏明確的 Drum Loop,然後讓 Drum Loop 跟 Bass 成為節奏的主力。至於合成器的部份,可以考慮減少它的低頻成份,選擇中高頻率泛音多一點點的音色。

關於緊湊感

我想給另一個作曲上的建議。

這一段音樂中,擔任主旋律的合唱團始終維持著固定的四分音符節奏,只是疊上了快節奏的 Drum Loop 和合成器。這種寫法會讓我聽起來有種「想要單靠一兩個快節奏元素,就想要產生緊湊感」的懶惰感。

不要誤會,我不是說你真的是在偷懶,只是這樣的處理方式容易讓聽眾覺得:音樂本身其實沒那麼緊湊,只是想依靠快速鼓節奏來撐起整個段落的能量。也許可以考慮讓每一個元素都參與到「緊湊的感覺」,而不是只有鼓在努力。

怎麼寫出「有趣的鼓節奏」?

回應你的問題,其實我並不覺得你的鼓節奏「沉悶、重複」。我覺得問題是更基礎的:讓鼓節奏準確、並且能被清楚聽見。

從這兩首作品來看,鼓組常常被其他樂器蓋住、與其他樂器不同步,或是被過多的 Reverb 模糊化。這可能是比較急需解決的問題。

也許只要聽得清楚了,就不「沉悶」了。至於「重複」好像不是太大的問題?因為鼓節奏本來常常就都是很重複的,只要在對的地方有合適的過門,以及換到新段落時有合適的改變,好像就可以了?

回歸基礎

聽你的作品也好一段時間了,其實我有感受到你目前遇到了瓶頸。我會說你可能需要暫時調整一下創作的方向和流程。

簡化編制

我注意到你喜歡使用複雜、龐大的管弦樂音色庫,並加入許多華麗的效果。這的確可以讓作品「乍聽之下」顯得很豐富、很專業。但這樣做的陷阱是,當你花許多時間在尋找音色、調整效果的時候,反而容易忽略一些基本但很重要的事情:把節拍彈準、確定每一個和弦沒有錯音、讓和弦配置漂亮。

現在的問題是,你的作品已經變得讓你自己都很難 debug(除錯)了。當出現問題時,很難判斷到底是哪一軌、哪個效果造成的,以及為什麼。

暫時離開 DAW

如果你是我的個別課學生,我可能會給你一個「倒退」的建議:試試看暫時離開 DAW,轉往使用 MuseScore,在五線譜上創作(或編曲)幾首鋼琴獨奏曲。

為什麼是 MuseScore?因為五線譜的創作流程有幾個特性,會幫助你解決目前的弱點:

- 強制精確:五線譜會強迫你為每一個音設定明確的拍點。你不能像在 DAW 裡這樣,把音符隨意放在一個「感覺差不多」的地方。每個音符都必須有明確的時值和位置。

- 和聲一目了然:在五線譜上,哪個和弦的配置不好,哪裡有錯音,都可以馬上看出來。不像在 DAW 中,音符都藏在一個個 Piano Roll 片段裡面,看不到和弦的全貌,也難以除錯。

- 無處可躲:在 DAW 中作曲,當軌數多起來時,你會很難顧到所有樂器加起來的和弦配置是否完全合理。目前我聽過的你的作品中,幾乎每一首都存在著至少一些和聲 bug。如果是在五線譜上,就沒有任何地方可以「矇混過去」,每個音都清清楚楚地寫在那裡。

總結

老實說,我觀察到你的作品有一種趨勢:聲音華麗、和聲衝突且充滿實驗性,但音樂內容相對不紮實,而且常常出現技術上的小 bug。我想幫助你打破這個瓶頸,這就是為什麼我建議你暫時回歸到更基本的創作方式。

我知道你完全有能力寫出和聲前衛的現代作品,但我還是建議你先花一點時間,練習把「正常、傳統」的和弦寫漂亮、寫正確。當這些基本功變好了,你的前衛嘗試也會更有說服力。

特別建議寫鋼琴獨奏,是因為這樣最能夠讓你回歸音樂本質。只有左手和右手,沒有華麗的音效,也沒有 Reverb 和 Drum Loop 幫忙撐場。這種「無處可躲」的狀態,會強迫你專注在最核心的音樂內容上,也就是旋律、和弦、節奏、句型等等的事情。

而且這還有額外的好處,寫完的譜直接可以自己演奏,不只能馬上檢查作品的可演奏性,還可以順便練琴,一舉兩得!

下次的挑戰:如果可以的話,下次試試看交一個 MuseScore 格式的鋼琴獨奏作品吧!期待你的新作!

77

這次 77 帶來的是重製練習,他把 my little airport 的《社會主義青年》從頭到尾重做了一次:

我又新 copy 了一首曲子,是 my little airport 的《社會主義青年》。

想知道為什麼每次 copy 的總是感覺聽上去沒有很像,是因為少了中頻的樂器嗎,但是我聽上去好像沒有用到電鋼琴或者鋼琴欸。

各種樂器用的混響類型好像怎麼調都不是很像,老師能聽出來鼓組和吉他都是用的什麼類型的混響嗎。

第二個問題是我試了一下想用吉他來實錄,但是差了 3.5mm 的插口沒有聲音,是要加聲卡嗎還是怎麼回事?

先去聽聽看 my little airport 的原曲(YouTube 連結),然後再聽以下 77 的重製版:

已經做得很好!

首先我要說,你的 copy 非常接近原曲呀!我覺得其實並不像你來信說的有那麼多問題。

你的 Bass 和弦樂的音色都選得很像,而且音符也都大致正確;吉他的彈法也還滿接近原曲的,沒有聽到什麼和聲錯誤;鼓組的音色選擇也還 OK。

不像的點

要說跟原曲「不像的點」,我覺得比較在混音的部分。

最明顯的差異是在人聲進入之後。在你的版本中,人聲的低頻明顯比原版少得多。當然,每個人的歌聲特質本來就不同,有差異也是正常的,但的確你的版本有點好像被 high-pass 過的感覺(不曉得是因為你的設定,還是錄音器材本身造成的),也許你可以把人聲的低頻 EQ 多加一點點。

人聲的音量,相對於其他樂器也明顯太大。你的版本有一點點「人聲獨立於音樂之外」的感覺。

你版本中鼓組的音量也明顯鼓偏小,尤其是大鼓(Bass Drum)的存在感不夠明顯。

關於電鋼琴

你說聽不出原曲有用電鋼琴。

其實原曲確實有電鋼琴,大部分的音音域都在 G2 到 C4 這個範圍附近,也就是中低音區。但混音上真的是滿小聲的,跟吉他一起出現時的確很不明顯。

但在吉他稍微比較停頓的地方,就可以明顯聽到電鋼琴的存在,例如 0:53 和 1:37。另外值得注意的是,在這兩個地方,原版除了有電鋼琴之外,Bass 也同時在演奏,但在你的版本中兩者都沒有,這可能是你覺得聽起來怪怪的原因。

在 1:40 之後,原版出現了一個額外的低音長音聲部。我也不確定那是什麼,有可能是經過效果器處理的電吉他,或者是某種 Synth Pad,在你的版本中缺少了這個聲音。但老實說,我覺得原版這個低音效果也沒有很好,聽起來混濁混濁的,他可能是故意要配合歌曲主題,做一種很樸素、不修邊幅的感覺吧。

關於 Reverb

你提到覺得「混響類型」怎麼調都不像,其實我聽起來沒有這種感覺耶!

原曲的 Reverb 使用其實滿節制的,除了小鼓有很明顯的長 Reverb 之外(這點你的版本的確是沒有),其他聲部都沒有我覺得特別突出的 Reverb。整個混音聽起來是滿乾淨、直接的。

你要仿效原版的效果的話,可以把小鼓獨立出來變成一軌,然後加上很一般的 Hall Reverb,大概 1.5 秒到 2 秒左右的基本設定就可以了。其他樂器我覺得目前狀態都還 OK。

「混響類型」不太該是 copy 這首曲子的主要問題才對。我也不覺得你的版本有 Reverb 的問題,反倒是 EQ 和音量比例的問題還比較大一點。

關於錄吉他

一般的電腦 3.5mm 輸入端子通常是設計給耳機麥克風或是一般電子設備的 Line Level 訊號使用。即使你用轉接頭把 6.3mm 轉成 3.5mm,訊號的類型(阻抗)不匹配還是會造成各種問題,可能完全沒聲音,或是聲音超小或怪怪的。

要錄吉他的話,沒錯,你需要一個音效介面(也就是你說的「聲卡」)。你要使用兩端都是 6.3mm 的 TS 音源線,一端接吉他、另一端接到音效介面上。然後記得在音效介面上把輸入模式切換到「樂器」或是「Hi-Z」模式,這樣就可以正確地錄下吉他的聲音囉!

買音效介面時,可以確認一下有「樂器」或「Hi-Z」輸入功能。雖然絕大部分的音效介面都有,應該不用太擔心才對。

總結

我覺得你已經做得非常好了!只是有少數段落漏了一兩個樂器(0:53 和 1:37 的電鋼琴和 Bass、1:40 後的低音 Pad),以及音量比例和 EQ 跟原曲有出入而已。

看看下次要不要挑戰 copy 一些不同風格的東西,或是再來個原創作品也不錯!期待之後的作品!

感謝閱讀

以上就是本月的會員作品評論!如果你已經是「增和弦」等級的會員(目前似乎額滿中),想要參加每個月的會員作品評論的話,記得在每個月的 14 日以前,將作品公開連結寄到 wiwikuan@fastmail.com 和 wiwikuan@pm.me,這樣就可以出現在當月的文章中囉!

喜歡這樣的文章嗎?

如果覺得我的文章和影片對你有幫助,希望你可以藉由購買我的《鋼琴技巧急診室》和《即興幼幼班》課程、《古典加料站》伴奏音樂、實體書、大包裝、加入頻道會員,或至少在社群媒體分享這篇文章,以實際行動來幫助好和弦的持續運作。謝謝你!

不想錯過好和弦的最新作品和教學的話,請用 RSS(那是什麼?)訂閱好和弦,或是與好和弦透過 E-mail 保持聯絡。想要建議文章或影片主題的話,也歡迎直接寫信到 wiwikuan@fastmail.com。