歡迎來到 2025 年 7 月的好和弦會員作品評論文章!讓我們來聽好和弦會員們的厲害作品,順便一起來學些新東西吧!

歡迎繼續往下閱讀,或按以下各會員的名字,直接跳到該會員的作品:

知芸

知芸這次編了嚴爵的《好的事情》的鋼琴伴奏譜,並且錄了一段彈唱。她說:

這次練習伴奏計算了時間,花了三小時又二十九分鐘,一樣還沒有辦法練到副歌。好奇目前我自己編的樂譜(只有三加一、一點點些微不一樣的節奏變化)目標要多久時間練習完成才是正常的?

之前說的練琴速度問題,我覺得應該是視譜問題、心理問題、跟練習時間還不夠多(?)。

然後關於好和弦的「鋼琴視譜」完全指南,我是把那裡面的 PDF 譜一直照著彈,然後盡量阻止腦袋去想每一顆音是什麼音(除了參考點 剩下靠位置感覺?),是這樣練嗎…..

這是知芸製作的 📝 PDF 樂譜。

以下是她的彈唱錄音:

關於樂譜

先來看看樂譜本身,我覺得整體來說樂譜沒有太多問題,旋律與和聲都有一些跟原曲不同的細節,但都還是可以接受的範圍。不過,還是有一些地方可以改進:

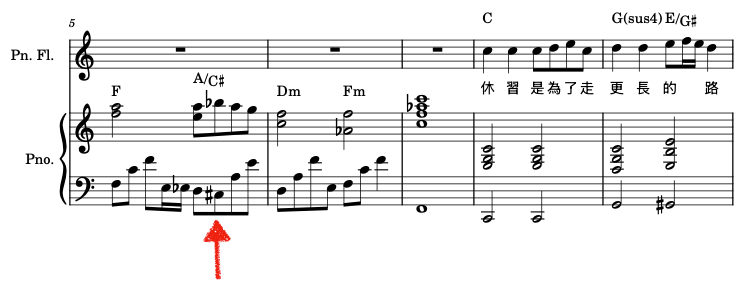

第 5 小節的低音走向:左手第三拍後半才走到 C♯ 有點怪,應該第三拍就要 C♯ 比較正常。建議把低音改成 E D C♯ 而非 E E♭ D C♯。

第 20-21 小節:Dm 和弦建議用原位,也就是左手彈 D。Dm -> A/C♯ -> Dm/C -> G/B 的和弦進行,滿建議把 D C♯ C B 寫在靠近的位置(也就是半音下行),而不要突然從上面的八度跳到下面的八度。

第 29 小節:原曲聽起來像 E 或 E7(♯9) 和弦。你的和弦代號是寫 E 沒錯,但鋼琴譜實際的音是 Em。當然,不考慮原曲怎麼寫的話,這邊配 Em 當然是沒問題的。

關於音樂製作

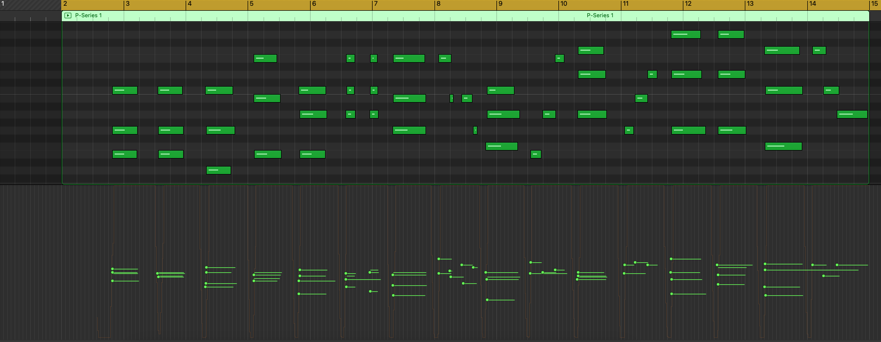

這次你有送交 Logic Pro 專案檔,所以我看得到比較細節的部分。我發現了不少問題:

節拍器

非常明顯的問題:你在 Logic Pro 裡完全沒有使用節拍器!這表示你是完全憑自己的速度感覺來演奏。音樂內容完全沒有對在 Logic Pro 的拍點上。

如果是錄速度非常自由的曲子(例如古典音樂),這樣當然沒問題。但在這種「有固定速度」的流行音樂,我強烈建議要用節拍器,把你的音樂彈在編曲軟體的時間軸上。

不只是這樣可以讓速度穩定,而且你以後編輯、增加其他片段時才不會很痛苦。

鋼琴音色

Logic Pro 內建的舊的 Steinway Grand Piano 既難操控又難聽,可以不要用了。既然你都有 Logic Pro 了,何不用新版的 Studio Piano,聲音好非常非常多,以後換成那個吧!

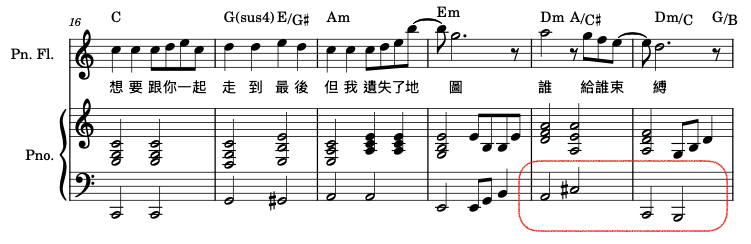

鋼琴有三軌

我注意到你的鋼琴用了三軌,而且三軌都載入了 Sampler、EQ、Compressor 等效果器。這樣萬一你想要改設定,就要每一軌都改,非常麻煩,而且電腦也要花三倍的處理時間。我們通常不會這樣做。

MIDI Track 的話,一個樂器一軌就好。就算要分好幾段錄音,在 MIDI Track 上重複錄音並不會蓋掉先前的部分。

如果是 Audio Track(像是人聲),分好幾段錄時放在不同 Tracks,就當然是沒問題的。

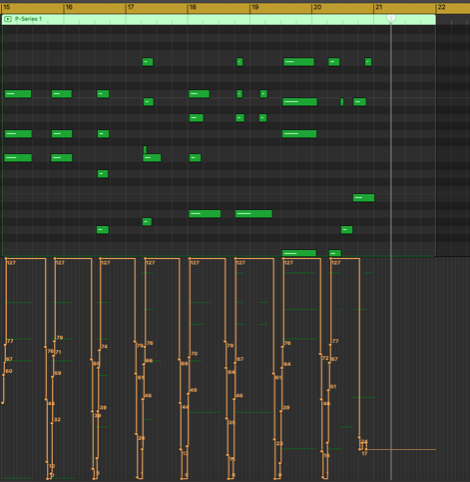

演奏力度

你的鋼琴全部音符的 MIDI Velocity(力度)幾乎都在一半以下。這代表你彈太輕了,所以只會觸發到鋼琴音色的比較悶的部分。

而且從專案檔可以看到你用的是 Yamaha P 系列的數位鋼琴,這已經是鍵盤偏輕,很容易 Velocity 不小心彈太大的琴。在這樣的琴還可以把 Velocity 彈這麼小,表示你下手真的很輕。

踏板問題

你的鋼琴演奏,有很典型的踏板時機問題。許多鋼琴學生都有這個問題,在之前的會員作品文章中,我也可能在別人的作品中提過好幾次了。

當和弦要用踏板連接時,你要在「新和弦按下的那一刻」放掉踏板,然後過一小段時間後重新踩下。而不是在新和弦前先放踏板,然後踏板與新和弦一起踩下。

容易忘記的話,只要想這個邏輯:如果新和弦還沒按下去,就先把踏板放掉了,聲音不就斷掉了嗎?

請看這篇文章,了解更詳細的踏板時機原理。

唱歌音準

這次人聲走音走得比較嚴重,而且聽起來也是唱得非常輕?有一種躲起來偷偷唱、怕被聽到的感覺?

當然,我自己也很不會唱歌,關於歌唱技巧我沒有太多可以評論的。但你可以用 Logic Pro 的 Flex Pitch 功能把音高修準;平常如果練習唱歌,也可以常常用調音器檢測自己有沒有把音唱準。

我幫你把音修準,並且重彈了鋼琴伴奏,同樣的錄音就可以變成這樣子:

關於練琴

到底要怎麼想?

綜合你上次問我的「練琴應該想什麼」的問題,我覺得你有可能是太糾結「演奏時應該想什麼」的問題了。

我的意思是,你在練琴時,的確應該花一些時間,了解譜上寫的東西是什麼意思,例如「這裡是某某和弦」、「那裡是某某音階」等等。這些理論知識是很重要的。

但你「知道」這些理論知識之後,並不代表在實際演奏時必須強迫自己「即時思考」這些事情。

在實際演奏時,只要能彈出想要的效果,不管你頭腦裡想的是什麼都沒有關係。你可以想當下的手型、身體的感覺、音符看起來的樣子、和弦音階理論,或是等下晚餐要吃什麼。都可以想!不要太糾結這個。

就像平常走路一樣,你可以花時間研究走路的原理,會用到哪個肌肉等等;但真的在走路時,你「就是走而已」,不需要時時刻刻去想「現在右腳提起來、股四頭肌用力、跨出去、腳跟落地」等等的細節。

我練這會不會太久?

不要太擔心練琴時間長或短,因為每次練的東西,當天的身體、心情狀態都不一樣。

有時候你狀態好,一個小時就能有很好的進度;但有時候也可能無法專心,坐著很久什麼都練不出來。這些都是正常的。

練習建議

雖然我沒有真的教過你彈琴,但我的直覺是「你需要多用直覺、不要想太多、不要太怕錯」地彈。

以練習這樣的伴奏譜而言,你可以試試看「小塊小塊、大量重複」地練。例如這樣子:

-

開著節拍器,訂個不要太快、頭腦還能反應過來的速度。

-

一開始彈第 1-4 小節,不斷重複循環,如果彈錯了也不要馬上停下來,在心裡默默記得就好,在下一個循環時再嘗試修正錯誤。這會訓練你養成順暢彈奏的習慣,不要因為小失誤就太在意、一直停下來。

-

以 4/4 拍 80 BPM 的曲子來說,一個四小節循環只要 12 秒,也就是說只要五分鐘就能練 25 次了。通常連續專心地彈 25 次之後(並且每一個循環都嘗試修正錯誤的話),熟練度就會大大提升了。

-

接著四小節一組、四小節一組這樣做。

假設你今天只要練 16 小節就好,那麼使用以上的方法,只要 20 分鐘就能夠全部重複 25 次。

20 分鐘後去休息,喝個飲料,回來之後嘗試從頭到尾彈一遍。你會發現雖然還是會有一些錯誤,但整體的順暢度會比練習前好多了。

重點是「以頭腦還能應付的速度練習、不要一直因為小錯停下來、記得自己哪裡會犯錯並在下個重複時修正」。

希望以上的建議對你有幫助囉!

Jalo

Jalo 帶來了他的一首原創作品《Summer Solstice》(夏至),以下是他的來信:

這個月我創作了一首新作品《Summer Solstice》,想向您請教寶貴的指導意見!

目前這首歌仍在 lead sheet 階段,不過我已經寫了一些多聲部的架構。除了希望能獲得您對歌曲本身的建議之外,我也很想請教一些關於編曲的方向——例如,如何讓 Lead 2、3、4 聲部寫得更有完成度,以及和聲(目前為 pad)若要轉移至鍵盤或吉他時,該如何設計比較合適的節奏型等問題。

非常感謝您撥冗閱讀與指導!祝您夏日平安順心!

先來聽聽看 Jalo 附上的音樂。建議你搭配 📝 PDF 樂譜一起使用:

技術細節

Intro 1 段落(大約 1:22 前)

曲子一開頭,我覺得聽起來是舒服的;A♭ 大調的主旋律寫得很有正面、溫暖的感覺,的確有夏至的味道。

在第 19 小節低音聲部(Lead 2)進入後,你可能要思考一下:你是要想 Lead 2 成為這時最低的聲部,還是另外再有另一個「真正的」低音聲部?

因為目前 Demo 音樂的狀態是,除了旋律聲部外,還有常駐的弦樂與鋼琴和弦,它們都會演奏當下和弦的低音。如果要有這些和弦聲部的話,就要很注意 Lead 2 音域會不會跟「真正的 Bass」打架的問題。

Intro 2 段落(大約 1:22-2:15)

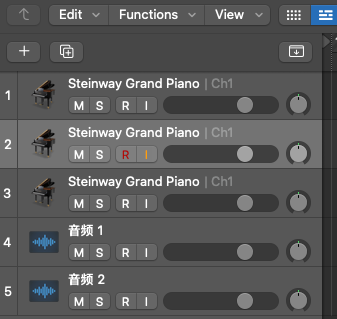

到了第二段,我發現記譜開始出現許多問題,出現了許多不自然的升降記號。

比方說,第 41-42 小節 Lead 3 寫 B♯ B F𝄪 C𝄪 E 就非常不自然,應該寫 C B G D E 就好。或者第 44-45 小節,明明和弦代號標了 C 和弦,但兩個聲部的 C 音都記成 B♯。還有許多類似這樣的錯誤。

另外,這段是不是要記成 E 大調也可以討論。雖然開頭四個小節(37-40)是 E 大調的內容,但後面就不是了;如果要再繼續用 E 大調調號來記譜也不是不行,但會顯得很不好閱讀。

我是覺得可以考慮中途換調號。如果真的不想換調號,也要用合理的臨時記號來記譜,例如在第 46 小節 Lead 2 的 F G C G C 就不該寫成 E♯ F𝄪 B♯ F𝄪 B♯。

這段也有一些我覺得很像是錯誤的音,像是第 41-45 小節 Lead 2 的音跟當下的和弦就不太搭配。可能正是因為前面說的記譜雜亂的問題,導致難以閱讀,所以不容易發現錯誤。

跟第一段相同的問題:Lead 2 的音域很低,甚至有時比弦樂和鋼琴和弦還低,這導致 Lead 2 會被聽者誤判成和弦的低音。例如在第 51-53 小節,你意圖的和弦進行是 D♯ F(add♯9) C♯m7,但因為 Lead 2 太低的關係,讓這三個和弦完全不像是這三個和弦。

後續段落

在後續段落中,不時會出現聽起來像是錯音的地方。舉例其中的一些:

- 第 85 小節 Lead 1 在 A♭ 和弦上拉長音

D♭ - 第 88 和 92 小節 Lead 4 第四拍在 E♭ 和弦上的

A♭音 - 第 114 小節在 B♭ 和弦上的

D♭音 - 第 118 小節 Lead 4 的音跟當下和弦也沒有很合

整體方向

缺乏「真正的進展」

我覺得以這個作品目前狀態而言,身為一個聽眾,我會覺得整首曲子最大的問題是它沒有「真正的進展」。

雖然你有更換獨奏的樂器組合,中間還有一段是在不同調性,但從曲子一開始一直到 Outro 之前,和聲進行的方式、旋律的寫作、多旋律對位的手法都非常類似且持續。再加上目前的 Demo 都是用同樣的弦樂加鋼琴長音墊底,雖然一開始的聽感不錯,但一兩分鐘之後就會開始感覺疲勞了。

可以考慮一下這首曲子是不是需要這麼長,也許刪除其中一些段落會更好。

小問題累積成大問題

另外,全曲有許多「小小的」和聲問題,它們大部分都很小,就是有個音跟當下和弦不太配合,或是兩條旋律在行進當中,有個地方的音程不是太漂亮。但是「小小的問題」數量滿多的,整體就是有點大的問題了。

建議:大幅減少多聲部篇幅

我其實會推薦你大大減少多聲部的篇幅,我覺得目前多聲部寫作帶來的負面效果可能大於正面效果。

這樣說是因為,多聲部寫作為你製造了許多沒必要的問題。例如前面說的低音域打架、兩條旋律沒有非常配合、有些音卡卡的聽起來像錯音,以及整體聽起來有點「嘮叨」的問題。多聲部造成的複雜性也讓你更難以除錯。

我強烈推薦你讓主旋律好好出來,偶爾使用多聲部技巧點綴就好。

節奏型設計

至於節奏型的話,可能性太多了耶!我不知道你頭腦中想像的成品是如何,很難直接給你明確的建議。

就我自己的直覺,這首曲子如果要以傳統編制(吉他、鋼琴、Bass、鼓)演奏,聽起來可能會像是這個方向:

以上可能完全不是你想要的風格,所以不要太受我影響。你先照自己的方式做做看,再讓我幫你做技術上的調整,才能更符合你想要的感覺。

但我可能會說,以目前作品多聲部對位的密度而言,要在其他聲部設計節奏型會是一大挑戰,因為已經沒有什麼空間了。就有點像是巴赫的三聲部或四聲部賦格,光是多條旋律的節奏就已經超級複雜,很難再安排更多的伴奏聲部進去,而不影響原本多聲部的辨識度。

總結

這首《Summer Solstice》給我的最初聽感很好,有許多寫得很好的旋律片段,但目前受到過多的多聲部複雜性、太長的篇幅以及難以忽視的和聲小問題限制。如果把它變簡單一點,減少錯誤,讓漂亮的旋律能夠更容易被聽眾理解,這就會是一首很好的作品囉!

CKC

CKC 這次重新提交了兩首短作品,另外也問了關於鋼琴練習的問題。先來讀他的來信:

這次交了兩首作品,都是以前交過的。第一首應該是我在成為會員的頭一、兩個月的時候交過的,這一首改了很多。

另外想教一下老師上個月說過的我彈鋼琴的問題。我以前是有跟老師上課的,但我現在還是有很多壞習慣,有可能是那時候的老師沒有察覺到嗎?這樣我反而更不知道應不應該去找真人老師上課。還有就是我這邊學的話,學費也不便宜,如果我還是想先自己練的話,老師你有什麼建議嗎?

作品 1

先來聽聽看 CKC 的第一個作品:

段落一(0:00-0:29)

這首作品的開頭段落,是很單純的 Dm - G 兩個和弦來回切換的進行。我覺得作曲上沒有問題,旋律很不錯,句型也很工整。

音樂製作上整體也都不錯。唯一會讓我注意到的問題是弦樂的部分,我覺得以這段音樂的氣氛來說,選用的弦樂音色似乎太亮了,有點太過突出的感覺。也許可以實驗看看改用大提琴獨奏的音色,看看會不會比較好。

另外,弦樂有些音進來的時機稍微有一點晚,不是太嚴重,但還是不免會注意到。最後四小節,弦樂音量突然大幅縮小,產生了一種「突然不見了」的感覺,特別是在 0:22 處。

段落二(0:29-0:54)

從 0:29 開始加入的長笛(或聽起來像長笛的樂器),音量似乎有點太大聲。這種中頻率很強,但高頻率泛音不強的音色,很容易因為製作者覺得聽不清楚而把音量調得太大。

在第一句的最後一個 E♭ 和弦時(大約 0:39 處),因為其他樂器都結束了,剩下唯一一個撥弦樂器,而那個撥弦樂器相對於其他樂器音量又太小,就會顯得突然空洞。

0:41-0:43 明顯是有一個 bug,有某一軌音量超大的東西突然出現,然後又被關掉了。

0:49-0:50 處的和聲很混濁,有 G♭ 和 G 音打架的現象。這裡需要確定一下和聲的意圖,問自己「我到底想要寫什麼組合」,到鋼琴上彈彈看,然後清除掉不搭配的音。

段落三(0:54 以後)

這段混合大調小調音階的想法滿有創意的。

作曲上這段沒有太多問題。但與前段相同,我覺得長笛似乎開太大聲,明顯地把其他樂器壓住了。當長笛在句尾一休息時,整個音樂就顯得突然沒有聲音。

作品 1 的總結

整體來說,這是一個簡潔、沒有太多問題的作品。只要音量比例處理得更細緻一點,修掉第二段的幾個 bug,這個應該就不錯了。

作品 2

接下來,我們來聽聽第二個作品:

段落一(0:00-0:21)

作品二的以五個長音和弦作為開場,其中第三個超級不協和。這五個和弦給我的聽感,我不能說我覺得很喜歡或很好聽,就是有某種不舒服的感覺(但很可能正是你想要達成的效果)。

但和弦選擇沒有對錯,純粹是藝術性的決定。如果你是想要製造緊張或不舒服的氛圍,那這樣的和聲選擇也許就算是成功的。

段落二(0:22-1:05)

接下來是一段 F 小調,帶有悲壯感覺的音樂。

第一句(0:22-0:39)我覺得沒有什麼問題,但第二句(0:39 以後)就出現了一些技術性的問題:首先是大鼓的時機常常太早,再來是在 0:54 附近有破音的現象。

當你的每一軌都很用力地演奏時(尤其是可以拉長音的樂器),好幾軌加起來很容易就破音了。

建議你製作時,一開始就把每一軌的音量先關小,而把監聽喇叭的音量開大,這樣才不會做到一半主聲道就開始破音,又要回去調整音量。最後輸出時,記得在主聲道加 Limiter(在 Reason 內建的叫做 MClass Maximizer),來當作防止輸出超過 0 dBFS 的最後一道防線。

我有注意到你的高聲部旋律跟低聲部有卡農的設計,這個很不錯。

這段在作曲上,我覺得沒有「真正」的問題。但這首曲子進行到這裡,會讓我感覺「所有樂器都在用力地拉長音」,完全沒有喘息的空間,聽起來有一點累。長音持續的期間都沒有音量變化,句尾也沒有收輕或呼吸,這也讓它聽起來很像是「用電腦做的」。

段落三(1:05-1:14)

這段的四個和弦在切換時不太乾淨,尤其是第一個和弦換到第二個時,低音處有 E 跟 F 半音衝突的感覺。

另外,這段低音弦樂的每一個音都是「弱起漸強」(但高聲部不會),我覺得這聽起來不太自然,真人演奏者應該會避免這樣做才對。

段落四(1:14 以後)

最後一段是把段落二的主題移到 A♭ 小調,並加了三連音的擊樂節奏。我的意見與段落二差不多,同樣有缺乏呼吸感的問題,接近結尾時也有一些破音的現象。

作品 2 的總結

這個作品在作曲上其實沒有什麼問題,結構很明確,發展也很有邏輯。但可能因為主旋律相對簡單,音符密度不高,因此很需要依賴打擊樂器來維持緊湊度。

最主要的問題是缺乏力度變化和句子之間的呼吸,旋律部分產生了「嘶聲力竭拉長音」的疲勞聽感。雖然是有悲壯、Epic 的感覺,但感覺是用盡力氣吼出來的,這是我覺得這首曲子最可以考慮改善的地方。

也許試試看不要讓大家一直都用這麼高的力度演奏。

關於練琴問題

關於彈鋼琴的「壞習慣」,我覺得不見得能夠歸咎於以前的老師身上。因為:

- 有可能他有糾正過你,但你沒完全改掉。

- 或者,壞習慣是在停止上課之後才慢慢形成的。

- 我認為的「壞習慣」,不見得是其他老師認為的壞習慣。(反之亦然)

我會推薦如果「能夠的話」,找一位能信任的老師上課一定會更好。但在你居住地附近,要如何找到這樣的老師,就需要你花時間研究了。

我覺得鋼琴是很難完全靠自己練的,除非你已經很有經驗,很明確知道自己有什麼問題,以及如何改正。

在鋼琴演奏上,會有太多「你不知道你不知道」或「你很難知道這樣對不對」的問題,例如上個月我們提到的踏板時機、踏板跟手的關係、附點節奏的輕重、指法安排、句型、和聲理解的問題,太多了。自己練,當然可能能摸索出一些,但有人指點的話會少走很多彎路。

如果一定要自己練,就是要很有研究精神,去比較自己彈得跟別人彈的有什麼不一樣。不過,這其實還是會有很多問題:

- 許多學生都會聽大師的專輯,並且跟自己比較。但就算這樣做,常常學生認為兩者不一樣的點,並不是實際上不一樣的點。造成差異的原因,很可能是學生「不知道自己不知道」的技術細節。

- 而對於大師的專輯「為什麼」彈成那樣的理解,也常常會出現錯誤。學生常常會錯誤解讀專輯的演奏意圖,只模仿表面的效果(然後模仿得不像)。

- 更別說許多學生的音樂基本能力,例如節奏感和音感,也還不足到能夠有效自我診斷的程度。

所以,老實說,我好像也沒有能讓自己練也能像是有老師教一樣效果的方法。 XD

如果暫時無法找到合適的老師,那麼可能就還是要有進步會比較緩慢的心理準備吧。

77

77 這個月繼續他的從零開始復刻曲子的練習,這次製作的是阿梨粤的《晚風心裡吹》。而上個月送交的《生命有價》也做了改版,他來信寫:

老師您好!我根據你的建議修改了一下,請問還有什麼可以儘量還原的地方嗎?

還有新做了一首 copy,也是想知道有什麼可以改進的地方。

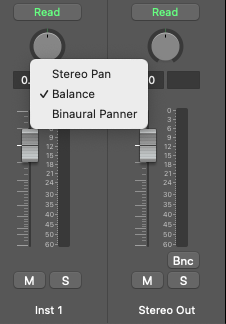

我還有個問題:在 Logic Pro X 的聲相位置旋鈕按鼠標右鍵,能選「立體聲聲相」還是「平衡的聲相」。請問這兩個選項有什麼區別呢,能解釋一下嗎?我現在全部都設置成立體聲聲相,或者什麼情況下應該怎麼選擇,謝謝。

《晚風心裡吹》

你可以先到 YouTube 聽聽看《晚風心裡吹》的原曲。(YouTube 連結)

以下是 77 做的伴奏部分復刻版:

前奏(0:00-0:23)

我覺得做得很好呀!沒有感受到什麼真正的問題。

原曲的前四小節只有吉他(聽起來像是真吉他的錄音),你選擇做成電鋼琴加吉他,我覺得這樣也 OK。

吉他的分解和弦聽起來沒有原版好,但 MIDI 吉他本來就很難聽起來很真實。如果要改進的話,可能要更細緻地調整力度變化,以及減少過度量化(quantized)、拍子太準的感覺。(原曲的吉他錄音有一些刷弦技巧,如果把拍子都對準的話就失去那種效果了)

另外在段落轉換時,你遺漏了一些打擊樂器:弦樂進來之前,原版有個鈸的滾奏(cymbal roll),在你的版本沒有。進入下一段前,原版還有風鈴(Wind Chimes)的聲音,你的版本中也沒有。缺少這些細節的話,可能會讓段落轉換時顯得比較突兀。

其他我覺得都很好。

主歌到副歌(0:23-1:25)

我覺得你 copy 得非常精準,幾乎沒有什麼好抱怨的。

鼓組的音色我覺得雖然偏亮,但效果也不會不好。原版在副歌時,會有鈴鼓疊加在小鼓上,在你的版本沒有,可以把這個細節加進去。

這曲子的弦樂部分其實不容易抓,但我覺得你弄得滿好的。

你選用的 Bass 音色是音符開頭很明顯的、比較亮的、很像是 Picked Bass(撥片彈奏的 Bass)的音色,我覺得可以考慮換成比較低沉、溫暖的 Fingered Bass(用手指撥弦的 Bass),會比較像是原版。

接近副歌結尾時(1:22),我覺得原版其實有個和弦 bug。樂團演奏的是 E 和弦,其中有 G♯4 音,但主唱唱的是 B3 G3;這裡的 G3 跟 G♯4 音有點打架。而你則是用了 E7(♭9, ♭13) 和弦,我覺得也合理,但如果加回主旋律還是會有同樣的 bug。我建議這裡可能要寫成 Em 會更好。

間奏(1:25-1:40)

我會覺得這裡原版的鋼琴不像純鋼琴,它可能有疊加一個電鋼琴音色,可以加加看。

同樣地,這段弦樂進入前也有個鈸的滾奏(cymbal roll),在你的版本中沒有。

後續的弦樂部分有一些快速的音。許多弦樂合奏音色的取樣開頭都很慢,聲音會「慢慢出來」,沒有辦法清晰地應付快速音群。遇到這種情況時,可以另外疊加一個能夠聽得清楚快速音群的音色進來。仔細觀察原版的話,你也可以發現在快速音群出現時,它多疊加了一個之前沒有出現過的音色。

後續(1:40-)

接下來幾乎就都是前面材料的重複了。

接近結尾時,原版這次寫成了 Em 和弦,沒有重複 1:22 時的和聲問題。而你的版本則是混雜了 G 和 G♯ 音,聽起來就不太對了。解決方法很簡單,直接把 G♯ 拿掉,讓它變成 Em 和弦就好了。

Outro 的最後三個和弦應該是 Esus E Am,而非 Asus2 E Am。

《晚風心裡吹》的總結

我覺得你已經做得很好,Copy 得至少有 87 分像了。

混音上,我覺得弦樂稍微有點太大聲。當然,現在還沒有加入主唱,本來就會影響到你的混音判斷,所以目前這不是太大的問題。

只要找到更適合的音色、細節修一下、加入一些過渡功能的打擊樂器,這個就會是非常好的作品囉。

《生命有價》

來聽聽 77 上個月做的《生命有價》,修改版:

首先,我覺得換過音色之後,比上個月的版本好非常多!接下來來說一些其他的問題:

Bass 音的問題

最明顯的問題是,整首曲子每當有 G - G/B - C 這個和弦進行時,你在 G/B 時的 Bass 都幾乎都彈錯成 C。(應該要是 B 才對)

Bass 在其他地方也偶爾也有不合理的音。例如 0:31 處應該是 F/A 和弦,Bass 應該要圍繞在 A 音上活動,但卻常常在正拍出現不合理的 B♭ 音。

我覺得 0:52 處 Bass 聽起來不準,檢查看看有沒有什麼技術問題。

遇到原版 Bass 音不容易聽清楚的情況時,我的建議是利用理論知識來推論最合理的音,而不要寫「好像有聽到,但卻不太確定」的音。

銅管音色

原曲有銅管插入句時,用的都是銅管合奏(Brass Section)音色,你的版本比較像獨奏音色(如 0:27 處),可以換掉試試看。

複雜段落的處理策略

0:54 開始的這段,有許多和弦不對的音。

原版在這個段落的編曲,各聲部都變得比較間歇性出現,而且 Bass 音的選擇也比較自由,導致於更難聽清楚每個樂器演奏了什麼音。

如果你只是嘗試去抓每一個音,而沒有先確定「現在到底大方向是什麼和弦」的話,你一定會抓到一些錯的音,結果就是聽起來不合理。

而且我發現在這段你似乎不太敢使用中音域的樂器(例如鋼琴和弦),可能也是因為不確定要彈什麼音。

我的建議跟前面一樣,遇到無法確定原版實際演奏的每一個音的情況時,就利用理論知識來補入最合理的音就可以了。

這段原版的和弦是:

A | Dm | Gm7 G/B | C9sus C

Bbmaj7 C7/B♭ | Am Dm | Gm F/A Bbmaj7 C9sus | D♭ | C9sus

有了清楚的和弦架構,就可以有信心地填入合理的音,即使結果跟原版不完全相同,但和聲聽起來會是正確的。

其他

1:26 有明顯的錯音,似乎是 F 和 F♯ 卡在了一起。

1:28 以及之後感覺都還沒完全完成,就不多做評論了。

Logic Pro X 的 Pan 旋鈕問題

在 Logic Pro X 中,對那個調整左右方位的旋鈕按右鍵,可以選擇「Stereo Pan」和「Balance」模式,這有什麼差?

Balance 模式:只是單純的音量控制。當旋鈕轉到最左邊,就是把右耳的音量關掉;轉到最右邊,就是把左耳的音量關掉。不管怎麼轉,原本在其中一耳的聲音都不會「移動」到另一耳去,只是原地調整音量大小而已。

Stereo Pan 模式:可以重新安排左右聲道的位置,並調整兩聲道間的方位距離(寬度)。當旋鈕轉到最左邊並且寬度調到最窄時,原本的右聲道會完全被搬到左邊。

所以選用的簡單邏輯是看你「想不想把原本在一邊的聲音,搬到另外一邊去」。如果不要,就用 Balance 模式;如果要,就用 Stereo Pan 模式。

感謝閱讀

以上就是本月的會員作品評論!如果你已經是「增和弦」等級的會員(目前似乎額滿中),想要參加每個月的會員作品評論的話,記得在每個月的 14 日以前,將作品公開連結寄到 wiwikuan@fastmail.com 和 wiwikuan@pm.me,這樣就可以出現在當月的文章中囉!

喜歡這樣的文章嗎?

如果覺得我的文章和影片對你有幫助,希望你可以藉由購買我的《鋼琴技巧急診室》和《即興幼幼班》課程、《古典加料站》伴奏音樂、實體書、大包裝、加入頻道會員,或至少在社群媒體分享這篇文章,以實際行動來幫助好和弦的持續運作。謝謝你!

不想錯過好和弦的最新作品和教學的話,請用 RSS(那是什麼?)訂閱好和弦,或是與好和弦透過 E-mail 保持聯絡。想要建議文章或影片主題的話,也歡迎直接寫信到 wiwikuan@fastmail.com。